Rede zur Ausstellungseröffnung Holzschnitte 17.10.2025

43. Ausstellung in der vor 25 Jahren eingeweihten Neuen Galerie im Museum Niemeyer-Holstein

2010 zwei Ausstellungen zur Druckgrafik ONH auch eine weitere, eine gemeinsame Ausstellung Günter Niemeyer und ONH

Dank für die finanzielle Förderung an das Land Mecklenburg Vorpommern und an den Träger des Hauses dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Dank bei dem Redner Tobias Wellemeyer und bei Frank–Immo Zichner für die musikalische Umrahmung.

Um mich auf diese Ausstellung vorzubereiten, griff ich nach dem Buch „Gedruckte Kunst“, welches 1984 im Verlag der Kunst, Dresden erschien, geschrieben von Rudolf Mayer; uns bekannt durch seine Publikationen über Hap Grieshaber, Anatoli Kaplan, Carl Friedrich Claus, Gerhard Altenburg, Herrmann Glöckner und Otto Niemeyer-Holstein.

„Zu den alten Wirkungs- und Gestaltungsmitteln der Menschheit zählt die Fähigkeit des Druckens; seit über einem Jahrtausend wird sie in immer neuen Formen genutzt.“

Aus Stempeln entwickelte sich im 6. Jahrhundert in China der Buchdruck, ein halbes Jahrhundert vor vergleichbaren Anwendungen in Europa, das älteste uns bekannte gedruckte Bild entstand im 9. Jahrhundert ebenda.

„Für die Bilder brachte die Fähigkeit des Druckens nicht nur die Vervielfältigung, sie wurde zur eigenen Kunst. In den Händen der Maler, Grafiker und Handwerker entstanden spezielle Verfahren, Ausdrucksweisen, Anwendungsgebiete. Vergleichbar dem Nutzen des Buchdrucks für Literatur und Wissenschaft, brachte der Bilddruck eine Umwälzung der visuellen Kultur, und er verwandelte das alte Verhältnis des Menschen zum Bildwerk, zu Kunst und Kunstgeschichte.“

„Schon früher waren Bilddrucke meist wohl japanischer Herkunft nach Europa gelangt; sie hatten nur wenig Beachtung gefunden. Erst mit der Mode das Japonismus, ausgelöst 1867 durch eine Abteilung in der Weltausstellung in Paris und getragen durch eine gewisse Affinität zu modernen Strömungen, öffneten sich die Augen der Künstler und Kunstfreunde für solche Bilder. Man war fasziniert von der sich hier erweisenden so formenreichen Kultur einer polychromen grafischen Kunst.“

Im Esszimmer von Claude Monet in Giverny befinden sich an die 50 japanische Holzschnitte.

„Die frühen Versuche einer modernen Grafik in Farben, die um 1885 einsetzen und dann zu den Höhepunkten bei Toulous-Lautrec, Bonnard, Vuillard oder Munch führten, waren offenkundig angeregt durch diese Eindrücke. Flächige, mit Wasserfarben gedruckte Holzschnitte wurden zu einem festen Typus der gedruckten Kunst.“

Bei ONH befinden sich in der Klause und in der Sammlung Japanische Holzschnitte, Chinesische Holzschnitte, die belegen, daß er sich mit der asiatischen Druckkunst auseinandersetzte ….

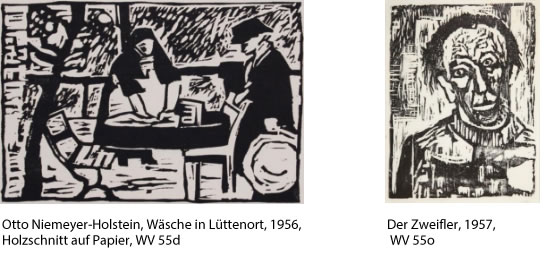

Jetzt möchte ich ONH zu Wort kommen lassen. In dem Buch „Lüttenort“ von Achim Roscher sind die Entstehungsgeschichten zu den Holzschnitten „Wäsche in Lüttenort“ (Seite 163) und der „Zweifler“ (Seite 211) erhalten geblieben.

Insgesamt sind rund 200 druckgrafische Arbeiten: Holzschnitte, Radierungen, Lithografien von ONH erhalten geblieben; 25 Holzschnitte.

Otto Niemeyer-Holstein schuf im Zeitraum von 1918 bis 1927 seine ersten Grafiken, fünf Radierungen und etwa zehn Holzschnitte. Darunter die beachtenswerten Blätter „Achtersteven“ und „Schiffswrack“.

„Es folgten 1956 und 1957 vierzehn Holzschnitte. Sämtlich in wenigen Exemplaren selbst gedruckt, die als großer Wurf von der künstlerischen Kraft des nun Siebzigjährigen künden. Bleiben allein diese wenigen Blätter als Zeugnis seiner Kunst, so würden sie Otto Niemeyer-Holstein stets als bedeutenden Grafiker ausweisen. Von deutschen Expressionisten hat er den großzügigen, ganz auf die Fläche bezogenen Schnitt übernommen. Die große Form dominiert, und doch bleibt insgeheim in Nuancen und Modulationen der Maler in jedem Blatt anwesend.“ (Gudrun Schmidt in „Werkverzeichnis der Druckgrafik“, Lüttenort 1989)

Lassen Sie mich noch einmal zurückkehren zu Rudolf Mayer und den Anfängen des Holzschnittes in Asien. 1962 reiste Rudolf Mayer nach Vietnam und besuchte das Dorf Dong-ho, um dort die letzten erhaltenen Werkstätten zu besuchen, die Tet-Bilder in volksnaher Formensprache in Form von Farbholzschnitten herstellten. Zwei Werkstätten existieren noch heute. Tet-Bilder sind Glückbringer, die zwischen den Jahren in den Häusern aufgehängt werden. Rudolf Mayer war es damals gelungen 10 Farbholzschnitte aus Dong-ho im Verlag der Kunst herauszubringen.

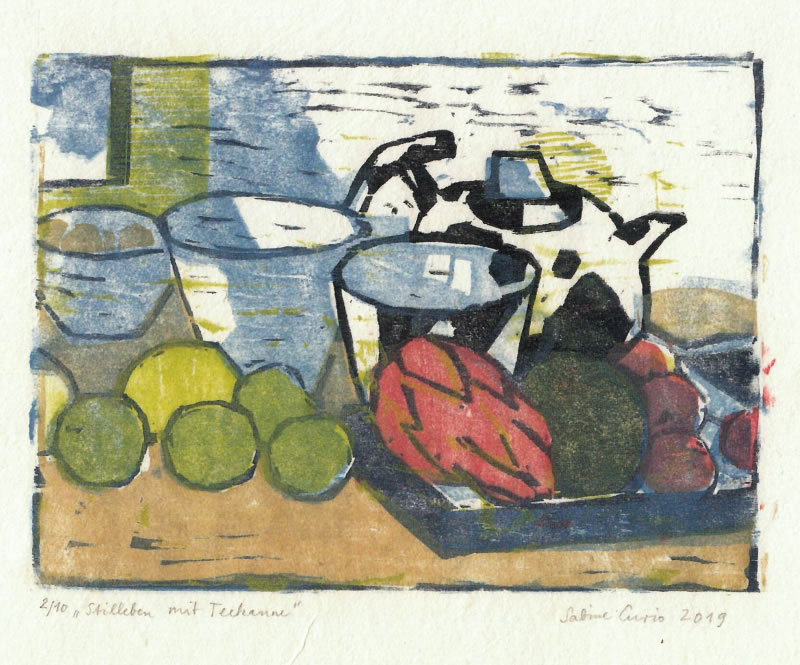

Mit einer antiquarisch erstandenen Mappe möchte ich Sabine Curio zu dieser Ausstellung gratulieren.

Franka Keil, Lüttenort, den 17.10.2025

| Attachment | Size |

|---|---|

| 84.75 KB |